讲述人:冶一卜拉 海东市民和回族土族自治县西沟乡三方村村民

我叫冶一卜拉,回望过去的十多年,我的足迹汇成了一个圈。最初为了生活,我离开了我的家乡西沟乡。但在外的日子里,我时时刻刻惦念的仍是老家那一方水土、那一座庭院。十多年间,我从一个外出的游子,逐渐找到了回家的路。

我的家乡在青海省最东部的一个小村庄里。在我的记忆里,长久以来乡亲们大多以种养殖为生,因为老家大多土地属于山地,靠天吃饭,尽管大家一年到头辛苦耕耘,但许多人家依旧只能维持温饱。

不知道从什么时候起,为了生计,村里的人开始逐渐离开。小时候的玩伴、亲切熟悉的邻居……他们一个接一个离开了这个小村庄。看着逐渐空旷冷清的村子,我的心里五味杂陈,我知道终有一天也许我也会离开这里,去往远方。

2008年,我迈出了离开的第一步,前往玉树藏族自治州务工,在当地的水利工程项目上一干就是十多年。

虽然同属青藏高原,但是玉树的海拔要比民和高不少,刚到那里的我身体有些不适,一天忙碌下来,脑袋总会有些昏昏沉沉。我记得当时的工价还十分低,小工每天只有50元的收入,大工也不过80元,但是想到家里的妻儿父母,我还是咬牙坚持了下来。

我深知没有技术,就只能当一辈子小工,于是工作之余,我总是向其他人请教学习一些工作技巧。渐渐地,通过努力我从小工变成了技术工,认识的人也越来越多。但是每年回到家乡时,我发现还是有很多人家依靠种地维持着基本的生活,于是我发动附近的青壮年和我一起去玉树务工,补贴家用。那几年人数最多的时候,我们一起出发的有80多人,最少也有30余人,因为是一支稳定的务工队伍,找我们干活的人也越来越多,工价也一年年水涨船高,到了2019年,小工每天已经能够拿到300元,而大工最少也有400元了。

收入一年年涨高,但是在外的日子里,我无时无刻不在怀念我的家乡。2011年,我翻修了老家的房子,一方面是为了让家人过得更舒坦,一方面我知道总有一天我会回来。

在外的这些年里,我的家乡西沟乡也有了翻天覆地的变化。原本泥泞的黄土路变成了宽阔平坦的水泥路,低矮破旧的黄土屋也摇身一变成了宽敞明亮的砖瓦房 ,在党和政府乡村振兴战略的号召下,越来越多的人踏上了返乡之路,我也是这“归巢人”中的一员。

在玉树的这些年,除了务工外,平时我也经常和当地的牧民聊天,通过交谈我发现牲畜养殖是一条不错的致富路。

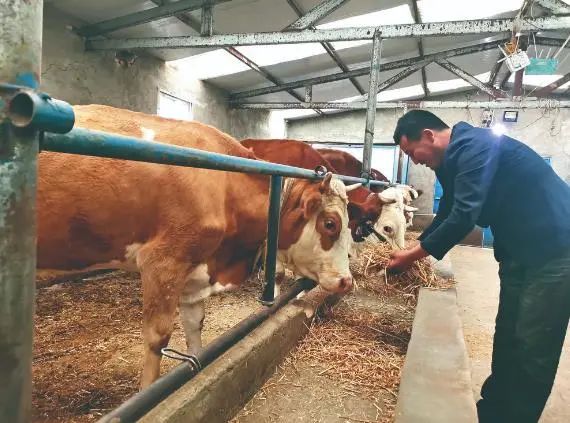

2017年,我回到了我的家乡三方村,当时恰好通过精准扶贫项目村上修建了一个120平方米的养殖棚。通过沟通协商,我和村委会签订了协议将其租赁了下来。通过玉树的朋友,我自筹了30多万元入手了84头牦牛,并购置了饲草机、粉草机、拌料机等一批设备,开始了我的养殖之路。

以前在玉树看着牧民们养殖好像十分轻松,但是自己上手后才发现一切并没有想象的那么简单。民和的夏天比起玉树来要热上不少,牦牛到这里之后很不适应,食量大减,生长也十分缓慢。意识到这一问题后,我一边积极和附近的养殖户沟通请教适合西沟乡养殖的牛品种,一边寻找牦牛买家。

后来,在麻地沟村有一户常年养殖牛的老乡告诉我,我们这里更适合养肉牛,并向我推荐了西门塔尔牛。2018年2月,我和村上的其他4家养殖户一起成立了民和下会养殖专业合作社。那一年,村里的联点帮扶单位为我们争取了14万元的帮扶资金,村里也将这笔钱投入了我的养殖场,每年按照7%向村内分红。我卖掉了原本的牦牛,拿着自己筹集的30余万元,重新购买了一批西门塔尔牛,并在自家后院修建了一个360平方米的养殖棚,开始了我的第二次尝试。

小牛犊和大牛吃的饲料有哪些不同、牛舍的温度和湿度多少最合适、待产的母牛以及刚出生的小牛要注意什么……为了搞好养殖,我经常会向附近的养殖户求教,并自己上网学习一些养牛技巧,慢慢摸索着前行。 在我的不懈努力下,小黄牛一天天长大了,我感到十分欣慰。2019年,我的养殖规模再一次扩大,这一年村上将中央财政的50万元扶持资金按照同样的分红投入了我的养殖场,我自己又贷款了60万元,买了50头牛。我的养殖棚一下子多了这么多的“住户”,我喜悦的同时也感觉到一份重任压在了肩头。

为了更好地进行养殖,这几年除了自家的农田,我还把村上的很多撂荒地整理了出来,雇用村民种上了苜蓿、玉米等青贮饲料。在我的带动下,村上的许多人家也走上了养殖致富的道路。

眼看牛养得越来越顺利,我开始琢磨怎么扩大我的养殖规模。今年过完年后我购买了60只母羊投入到我的养殖“大家庭”,目前已经繁殖到了90多只,这段时间我也在着手搭建新的棚圈。

这几年,党和政府的惠农政策越来越多、越来越好,许多村上考出去的大学生毕业后也回来当村干部,用自己在外面学到的知识带领大家共同致富,乡亲们的日子过得美得很哩。